Dialektika Marxisme dalam Gerakan Sosial Muhammadiyah

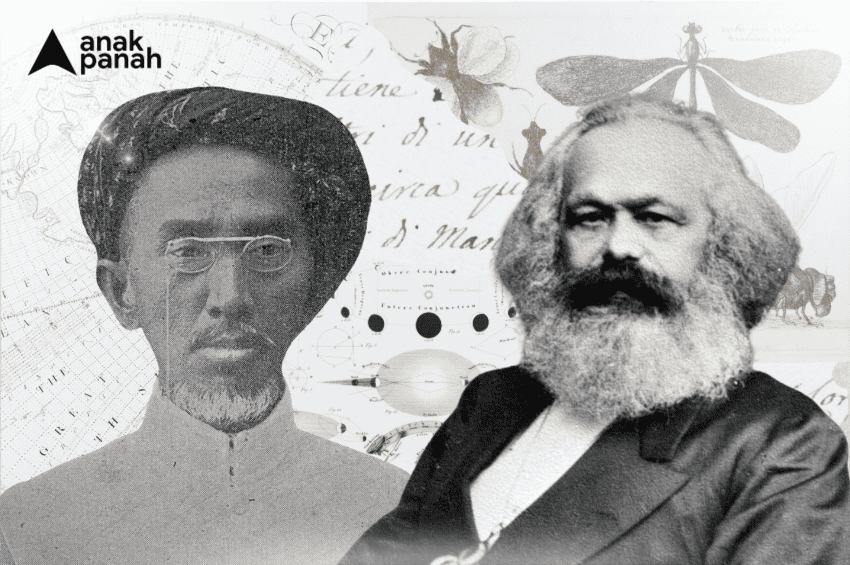

Muhammadiyah sudah lama menjadi salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Lahir dari kegelisahan K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah berdiri karena beliau prihatin melihat umat Islam terpuruk akibat kolonialisme. Tulisan ini menguji satu pertanyaan yang sering memantik debat: apakah ada irisan yang bisa disebut marxisme Muhammadiyah?

Definisi singkat:

Marxisme Muhammadiyah dalam tulisan ini bukan berarti Muhammadiyah menganut ideologi Marx secara formal. Istilah ini dipakai untuk membaca irisan praksis—keberpihakan pada yang lemah, kritik terhadap ketimpangan, dan kerja sosial—serta menguji batasnya pada isu aset, kepemilikan, dan institusi.

Ada satu kisah yang sering diceritakan tentang Kyai Dahlan. Ia berulang kali mengajarkan Surah Al-Ma’un kepada murid-muridnya. Bukan sehari atau seminggu, melainkan berbulan-bulan. Murid-muridnya heran. “Kyai, kenapa kita terus mengulang Al-Ma’un? Bukankah sudah lama kami mempelajarinya?” Sang Kyai tersenyum, lalu bertanya balik: “Selama ini, sudahkah kalian mempraktikkan kandungan ayat itu?”

Jawabannya sederhana, tetapi menampar: apa gunanya belajar jika tidak diwujudkan dalam perbuatan nyata?

Dari situ lahir “Teologi Al-Ma’un”—ajaran yang menekankan kepedulian pada sesama dan penolakan sikap cuek terhadap penderitaan sosial. Selain itu, Kyai Dahlan, terinspirasi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, memandang Islam tidak boleh berhenti pada simbol. Islam harus menjadi energi perubahan.

Karena itu, tulisan ini menelusuri bagaimana semangat tersebut menjelma dalam gerakan sosial. Ada yang mengatakan, pada beberapa titik, Muhammadiyah punya nuansa praksis yang “mendekati” semangat sosialis-Marxis. Terutama, hal itu terlihat pada amal usaha yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Di sinilah istilah marxisme Muhammadiyah mulai terasa relevan untuk diuji, setidaknya sebagai alat baca.

Marxisme Muhammadiyah: mengapa istilah ini muncul?

Istilah marxisme Muhammadiyah terdengar kontradiktif bagi sebagian orang. Muhammadiyah lahir dari etika keagamaan, sedangkan Marx berangkat dari kritik ekonomi-politik. Namun, “kontradiktif” tidak selalu berarti “tidak mungkin bertemu”.

Yang diuji dalam tulisan ini bukan pertanyaan “Muhammadiyah itu Marx atau bukan”. Pertanyaannya lebih spesifik: apakah ada irisan praksis—kerja sosial, pembelaan kelompok rentan, kritik ketimpangan—yang mirip arah tembak kritik Marx terhadap struktur yang menindas?

Oleh karena itu, pembacaan ini bergerak lewat tiga pintu: (1) lingkungan, (2) dimensi emansipatif, dan (3) amal usaha (AUM) serta debat kepemilikan.

Teologi Al-Ma’un sebagai praksis sosial

Teologi Al-Ma’un menegaskan bahwa kesalehan tidak cukup berhenti pada ritual. Ia harus hadir dalam tindakan sosial. Sementara itu, Marx menekankan bahwa problem sosial sering lahir dari struktur ekonomi-politik yang timpang. Keduanya berbeda pijakan. Tetapi ada potensi temu pada satu hal: praksis.

Dalam konteks Muhammadiyah, “praksis” itu tampak pada kerja-kerja konkret: pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Kerja ini bukan sekadar narasi moral. Ia menjadi institusi yang beroperasi, memproduksi layanan, dan menyentuh warga sehari-hari. Pada titik ini, istilah marxisme Muhammadiyah (sebagai alat baca) mulai punya bahan: gerakan sosial yang tidak berhenti pada simbol.

Marxisme Muhammadiyah dan lingkungan: kritik eksploitasi alam

Muhammadiyah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan keprihatinan terhadap konservasi lingkungan. Pada Muktamar tahun 2000 di Jakarta, dibentuk lembaga lingkungan hidup untuk mendorong organisasi lebih ramah lingkungan. Selain itu, pada Muktamar ke-48 di Surakarta dirumuskan bagian khusus tentang dampak perubahan iklim sebagai isu strategis kemanusiaan universal.

Bahkan pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-112, PWM DIY menegaskan komitmen pada konservasi lingkungan dengan merujuk ayat Al-Qur’an yang menyatakan kerusakan alam akibat ulah manusia.

Dari sini tampak: Muhammadiyah tidak sekadar bicara ibadah, tetapi juga ekologi. Di sisi lain, kritik Marx terhadap kapitalisme sering bersinggungan dengan isu perusakan alam, meski jalur argumentasinya berbeda. Dalam konsep metabolic rift (yang dikembangkan John Bellamy Foster), kapitalisme dianggap mendorong eksploitasi alam melalui pola produksi yang tak berkelanjutan. Lalu, Kohei Saito mengembangkan kritik itu dalam arah degrowth.

-

Teori metabolic rift / John Bellamy Foster: https://johnbellamyfoster.org/wp-content/uploads/2014/07/Marxs-Theory-of-Metabolic-Rift.pdf

-

Kohei Saito, Marx in the Anthropocene: https://marxandphilosophy.org.uk/reviews/20858_marx-in-the-anthropocene-towards-the-idea-of-degrowth-communism-by-kohei-saito-reviewed-by-tim-christiaens/

Dimensi emansipatif: pembebasan dan pemberdayaan

Marx adalah advokat yang menaruh perhatian besar pada penindasan, terutama yang dialami buruh dan kelas-kelas bawah. Sementara itu, Muhammadiyah punya kerangka ideologi yang menekankan pemberdayaan umat. Landasan ini bukan hanya Teologi Al-Ma’un. Ada pula “7 Falsafah dan 17 ayat Al-Qur’an” dan “Teologi Al-Asr”, yang menekankan sikap kritis terhadap problematika serta kerja nyata untuk memperbaiki keadaan.

Bahkan ada jargon yang sering diulang: “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.” Jargon ini mengajarkan etika kerja sosial: pengabdian, bukan sekadar “kerja demi upah”.

Memang, Marx tidak mengajarkan konsep ikhlas. Namun, jika marxisme Muhammadiyah dipahami sebagai “orientasi pembebasan” (bukan identitas ideologis), maka ada paralel praksis yang patut dicatat. Sekali lagi: ini paralel arah, bukan kesamaan fondasi.

AUM, aset, dan debat kepemilikan: batas irisan marxisme Muhammadiyah

Prinsip-prinsip Teologi Al-Ma’un dan Al-Asr diwujudkan lewat berbagai amal usaha. Muhammadiyah menyebutnya “Amal Usaha Muhammadiyah” (AUM): aset yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan umat, seperti sekolah dan rumah sakit. Namun, besarnya aset juga memunculkan pertanyaan publik.

Pada 2020, Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyebut estimasi aset setara 400 triliun rupiah. Tempo pada 2023 melakukan cek fakta dan menyimpulkan klaim tersebut “sebagian benar”, berdasarkan appraisal aset Muhammadiyah. Selain itu, data media ekonomi menyebut skala AUM sangat besar—perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, sekolah, pesantren, hingga tanah wakaf/hibah.

Di titik ini, diskusi menjadi semakin tajam. Marx menganggap private property sebagai gerbang awal penindasan. Di sisi lain, AUM sering dipahami sebagai “institusi layanan”, bukan akumulasi pribadi. Tetapi pengelolaan aset besar tetap menghadirkan risiko: birokratisasi, manajemen yang makin kompleks, dan jarak antara elit pengelola dan basis.

Inilah salah satu “batas” penting ketika orang menyebut marxisme Muhammadiyah. Ketika organisasi mengelola institusi besar, pertanyaan tentang akumulasi, tata kelola, dan distribusi manfaat tidak bisa dihindari.

Keberatan umum: mengapa istilah “marxisme Muhammadiyah” bisa problematik?

Agar pembacaan ini tidak menjadi label sembarang, keberatan umum perlu disebutkan.

Pertama, Marx berangkat dari materialisme historis, sementara Muhammadiyah berangkat dari etika teologis. Itu membuat keduanya tidak mungkin disamakan. Kedua, konsep “kelas” dalam Marx tidak identik dengan konsep “umat” dalam gerakan Islam. Ketiga, ketika AUM membesar, orang bisa salah paham: mengira itu akumulasi kapital, padahal sebagian besar berbentuk layanan publik. Keempat, istilah “marxisme” di Indonesia sering dipakai sebagai stigma, bukan kerangka analisis.

Karena itu, istilah marxisme Muhammadiyah di sini dipakai sebagai alat baca yang bisa diperdebatkan, bukan stempel final.

Kesimpulan: di mana irisan, di mana batas?

Pada akhirnya, marxisme Muhammadiyah lebih produktif dibaca sebagai dialektika. Di satu sisi, Muhammadiyah punya tradisi praksis sosial yang kuat: kerja-kerja nyata untuk yang rentan, pendidikan, kesehatan, dan kepedulian lingkungan. Di sisi lain, besarnya aset dan kompleksitas institusi menghadirkan pertanyaan yang justru penting: siapa yang paling diuntungkan, bagaimana distribusi manfaatnya, dan sejauh mana institusi tetap berpihak pada basis.

Akhirnya, pertanyaannya bukan “Muhammadiyah Marx atau bukan”. Pertanyaannya: pada titik mana gerakan sosial Muhammadiyah bertemu dengan kritik Marx, dan pada titik mana ia berpisah?

-

Baca juga tulisan lain di kategori Pandangan AnakPanah.id

FAQ

1) Apa itu marxisme Muhammadiyah?

Marxisme Muhammadiyah di sini bukan identitas ideologis formal. Ini alat baca untuk melihat irisan praksis sosial, kritik ketimpangan, dan batasnya pada isu aset serta kepemilikan.

2) Apakah Muhammadiyah organisasi sosialis atau Marxis?

Tidak otomatis. Muhammadiyah berangkat dari etika teologis. Namun, beberapa orientasi praksis bisa tampak paralel dengan kritik ketimpangan dalam tradisi Marx.

3) Apa bedanya AUM dan BUMM?

AUM umumnya merujuk pada amal usaha untuk layanan umat. BUMM biasanya mengacu pada badan usaha yang berorientasi profit. (Tambahkan rujukan resmi/akademik agar kuat.)

4) Kenapa isu aset penting dalam pembacaan Marx?

Karena Marx mengkritik kepemilikan dan akumulasi sebagai sumber relasi kuasa. Ketika institusi membesar, pertanyaan distribusi manfaat dan tata kelola menjadi kunci.

___

Muhammad Faiz Shofyan Hanafi, Mahasiswa Filsafat Universitas Gajah Mada.

Bagikan artikel ini :

Post Comment